05/10/2025

Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ? : recension

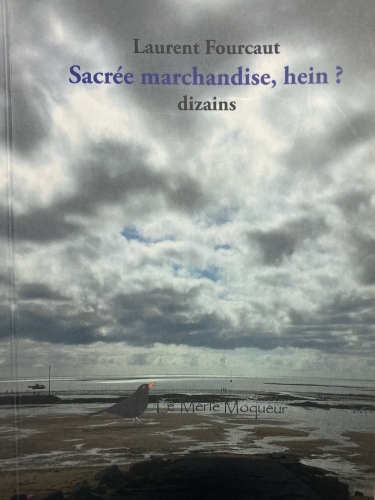

Comme le titre l’indique, Laurent Fourcaut a réuni des dizains (137), tous de dix syllabes et rimés. Renouant avec la tradition de la poésie française, il est aujourd’hui un des grands artisans du sonnet en alexandrins dont il a publié de nombreux recueils ; comme quelques écrivains du XXe (Valéry, Aragon) et du XXIe siècles (Cliff, Roubaud), il visite une autre tradition, celle du dizain ; il justifie avec humour cette infidélité à son vers favori dans le poème d’ouverture, "Palinodie" : « voici qu’un plus court amour vous hèle ». Presque tous ses poèmes sont de mini récits, parfois autobiographiques, régulièrement à propos de la nature, mais aussi autour des choses du monde — la langue, les mœurs, les inégalités sociales et autres malheurs dus au capitalisme triomphant.

L’un des plaisirs de la lecture des dizains de Laurent Fourcaut naît de sa maîtrise de la forme et de son jeu avec les contraintes qui y sont liées. L’organisation classique des rimes (ABABBCCDCD) est respectée et très peu sont fautives, comme « médecine-décime-mesquine » ou « étouffe-touffes-soufre ». Quand besoin est, un mot est coupé à la rime pour satisfaire la règle, parfois avec humour : « pas » rime avec « pa/rent » et « pac/se » ; pour la même raison, la finale -ique devient -ic (music, logic, etc.). On ne trouvera pas de fantaisie dans l’ordre des mots, est exceptionnelle cette construction : « où le monde des cartes que nous fûmes / rebat indifférent », manière d’écrire que l’auteur n’adopte pas. À l’inverse, une transformation morphologique patoisante comme : « seule chose à faire : qu’on se bougions / », s’accorde avec le choix de mêler les "niveaux de langue", on trouvera donc des élisions (v’là, c’te castration, vit’fait,, etc.) et un vocabulaire familier ou argotique (seulabre, cézigue, chibre, etc.).

Cette forme évoque ces bazars qui contenaient tout ce qui permettait les petits bricolages de la vie quotidienne, unité du fourre-tout propre à ces dizains. On y rencontre des figures de la mythologie (Vénus, Apollon, les Vestales, Pan, etc.) qui voisinent avec les noms de musiciens et d’interprètes appréciés de Fourcaut (Bach et Glenn Gould, Couperin et Monk, Erroll Garner, etc.), ceux de peintres (Chardin, de Staël, etc.) et d’écrivains (Ponge, Prigent). Un dizain peut être consacré à un musicien (Monk) ou à un écrivain (William C [Cliff]) ; le nom de Proust appelle une précision (« il narra la fin d’un monde qui croule »). De nombreux titres de dizains évoquent des œuvres variées, des pratiques (Art poétique ou catabase), des manières de parler (Vas-tu foutre ton camp), un standard de jazz (In the mood chanson de Glenn Miller), etc. Si « Qu’on voit danser » renvoie — plus ou moins facilement — à une chanson de Charles Trenet, la source de « mon sang se coagule » (Cyrano de Bergerac de Rostand) est moins évidente et les titres en latin, comme Et in Arcadia ego, requièrent une certaine complicité. C’est encore le cas pour Rosebud, nom de la luge qui symbolise l’enfance de Kane et ses jeux dans la neige, dans le film d’Orson Welles, Citizen Kane. Jeux culturels, certes, mais la littérature est partage d’un patrimoine et le lecteur y prend ce qui lui convient.

La neige est présente dans les dizains, comme ce qui est propre à chaque saison. Laurent Fourcaut est attentif aux changements de temps, il note la venue d’un orage, les variations de la lumière, les effets du vent, enthousiaste devant le ciel de l’aube et de ses couleurs le soir. Plusieurs poèmes commencent par une observation météorologique qui, souvent, donne sa forme à la journée (« vent pluie violente contre les vitres / », « Par dix degrés mais au soleil c’est sûr/ »). Une attention analogue est portée aux animaux, chassés, voués aux abattoirs alors qu’ils sont « en plein accord muet avec le monde ». Restent encore dans la campagne du Cotentin les oiseaux que l’auteur observe (mésange, bouvreuil, chardonneret), la plupart familiers — « un merle tout noir va sur la pelouse ». La ville, elle, a progressivement éliminé l’essentiel de la vie sauvage, « le vrai monde elle l’a réduit / ce qui fut libre et nu est cuit ». Il n’a pas pour autant un refus de la vie urbaine, Laurent Fourcaut vit en partie dans le XXe arrondissement de Paris et y apprécie les cafés, la bière (la Leffe), la vue des jeunes femmes, éléments de sa vie récurrents dans ses livres. Il évoque aussi bien de petits incidents (une chute après une marche ratée, la carte bancaire avalée) que les souvenirs d’enfance à Alger (« l’esplanade / où nous jouions au foot années cinquan / te »), l’achat d’un fauteuil et sa remise en état ou la commémoration de la Commune au Père Lachaise. Il revient plusieurs fois sur la longue durée du Covid qu’il analyse comme « premier symptôme majeur / du grave dérèglement planétaire / dû au capitalisme ravageur ». Ce sont ces ravages dans tous les domaines que les dizains explorent, fustigeant régulièrement « les gens du CAC ». Tous les aspects de la vie sont atteints, la consommation avec les "Grandes surfaces", « prédateurs voraces », le rêve des gens d’avoir « à domicile /leur bassin à eux à eux dans leur coin », la fiction des "réseaux sociaux" et des "amis", les divers « fesse bouc », lieux de l’égo avec leurs « accablantes niaiseries », le productivisme généralisé d’où les produits chimiques sur tout ce qui est consommé, l’illusion de la maîtrise de son petit domaine avec la prolifération des mots de passe… Le vocabulaire est aussi atteint avec l’introduction par les médias de mots dont l’air savant séduit, comme résilience, employés à tort dans les contextes les plus divers. Laurent Fourcaut rassemble une bonne partie des dégâts provoqués dans la société par le fait que l’argent est devenu à peu près la seule "valeur" ; l’immigré, par exemple, représente l’envers inacceptable d’une société repue et il n’y a pas de place possible pour lui — « les tentes des migrants sont découpées par les flics

Les dizains de Laurent Fourcaut présentent une société malade, incapable de voir, par exemple, quand elles sont là ces « feuilles neuves d’inespéré printemps » ; quand tout semble aller à vau-l’eau il faut cependant avec lui garder ses « propres mythes » : « il faut qu’ils tiennent (…) face (…) à l’informe du réel » et, refusant le désastre, répéter « à toi de jouer merle moqueur ».

Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein, Le Merle moqueur, 2025, 156 p., 12 €. Cette revendion a été publiée par Sitaudis le 15 juillet 2025.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, sacrée marchandise, hein ? : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

29/06/2025

Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ?

Aux Champs Élyséens

Sur les Champs Élysées de Marcel Proust

les marronniers endurent une foule

hétéroclite et veule il eût dit : oust !

l’enfant au cerceau dont perdu le moule

il narra la fin d’un monde qui croule

sous la poussée de barbares nouveaux

ont fait depuis longtemps rôtir le veau

d’or pour convertir tout en marchandise

tout jusques à vos rêves vous est vo

lé reste une uniforme bâtardise

Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ?,

La Rumeur libre, 2025, p. 95.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, sacrée marchandise, hein ?, décadence | ![]() Facebook |

Facebook |

28/06/2025

Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ?

Compte tenu des mots

Deux perdrix font un trou dans la poussière

du hangar s’y vautrant en un nid

la faune vous a de ces mœurs princières

dommage qu’on en ait été bannis

ce non pas suite d’un décret éni

gmatique mais du fait de la parole

vu qu’elle abstrait on n’est plus à la colle

avec le « monde muet » qu’il prisait

Ponge remonté contre le symbole

pas pour autant le gars qu’il se taisait

Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ?

Le Merle moqueur, 2025, p. 54.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, sacrée marchandise, hein ?, parole, animal | ![]() Facebook |

Facebook |

27/06/2025

Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ?

Hors de question d’aller sur fesse bouc

où se débonde libre un tombereau

d’accablantes niaiseries c’est un souk

nauséabond où se montrent les crocs

où s’exhibent les fesses des héros

du jour mais tenez-vous voici le pire

on se soumet de facto à l’empire

des sens prostitués : à la canto

nade on divulgue son minable dire

version abâtardie du bel canto

Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ?

Le Merle moqueur, 2025, p. 34.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, sacrée marchandise, hein ?, bel canto | ![]() Facebook |

Facebook |

25/06/2025

Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ?

La messe est dite

L’espère humaine occupe tout l’espace

urbain ses maisons ses rues tout rempli

à bloc elle est le seul grand rapace

flingués autres vivants jusqu’à l’oubli

mais voilà qu’à la fin elle faiblit

les animaux refoulés lui refilent

un truc à décimer les grandes villes

rongées jusqu’au trognon de passions viles

où ça pullule avec obscénité

l’a-t-on assez dédaignée la sibylle

que peut-elle dire sinon : ite

missa est ?

Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ?

Le Merle moqueur, 2025, p. 47.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, sacrée marchandise, hein ?, dizain, humanité | ![]() Facebook |

Facebook |

07/04/2024

Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel : recension

Les sonnets sont précédés de l'extrait d’une lettre de Baudelaire qui contient le titre, Un morceau de ciel, et rappelle deux caractères essentiels du sonnet : d'abord, « Parce que la forme est contraignante, l’idée jaillit plus intense » ; ensuite, ce genre s’adapte à tout, « la bouffonnerie, la galanterie, la passion, la rêverie, la méditation philosophique ». C'est là mettre en relief la plasticité du sonnet pour ses thèmes, largement exploitée depuis, alors que la forme a peu évolué. Les 169 sonnets de Laurent Fourcaut sont de type marotique (ABABx2 CCDEED) en alexandrins rimés ou en 12-syllabes, sans ponctuation ; c'est dans ce cadre que la forme est travaillée.

La plasticité du sonnet est travaillée par Laurent Fourcaut dans sa forme. Il touche au vers en refusant son autonomie, en brisant son cadre, le(s) mot(s) à la rime pouvant être coupé(s) (« l'ignorance éhon/tée », v. 8/9, « le corps féminin aux multiples avata/rs », v. 7/8, etc.) ou le vers 14 prolongé pour compléter un mot ou une phrase (« le récit de Théra/mène », « peu s'en faut qu'on perde/le goût du pain ») et, dans un cas, pour commenter une assertion (« les ordes fadaises/indispensables à la survie des puissants » / soi-disant). La forme est revisitée d'autres manières, en reprenant des "licences poétiques" plus ou moins archaïques (« encor », « ores »), en introduisant une morphologie ancienne (« emmi » pour parmi, « cil » pour celui), en détournant des graphies disparues (« festes » pour rimer avec « restes »), en transformant l'orthographe pour avoir 12 syllabes (« des câbles électrics », p. 89, « certe elle », p. 174) ou une rime (« chimerics/chics », p. 114) ou en adoptant un faux parler paysan (cf. Molière), « aussi vrai que je m'appelons Albin », pour éviter l'élision avec « appelle Albin » et en rimant pour l'œil (« les gaz/raz-de-marée »). Le jeu de la forme ne se veut pas discret et touche fortement le vocabulaire. Sans être du tout depuis longtemps exclus des poèmes, les mots de registres considérés familier ou argotique ne sont que rarement reçus dans une forme traditionnelle comme le sonnet. Ici, ils pullulent de « prout », « zigouiller », « grave » à « pute » ou « baise », et ajoutons les expressions telles « on se les gèle » — comme l'écrit Laurent Fourcaut « aussi faut-il au vers s'injecter de la prose ».

Il est une autre voie pour faire que la forme se plie au projet de l'auteur : introduire des éléments venus de la littérature, du cinéma, etc., fragments du réel qui transforment le contexte. Cela commence avec les titres des sonnets, Reflets dans un œil d'or (Carson Mc Cullers), comme Bande à part (Godard), La forme d'une ville, etc. (Gracq, repris par Roubaud), Mots et choses (Foucault), Une charogne (Baudelaire), etc., et se poursuit dans les sonnets eux-mêmes avec les emprunts exacts (« le dur désir de durer », Éluard ; « la nature est un temple », Baudelaire ; « dans l’Orient désert », Racine), plus ou moins transformés (« le son du cor au fond des derniers bois » (Vigny), « un petit pan de ciel jaune », (Proust), ou encore « la forme d'une ville (...) tourne en eau de boudin ». Le dehors entre aussi avec des noms d'horizons variés. L'antiquité a sa place (Jupin, Hercule, Homère, les Euménides, etc.) comme la peinture (Manet, David, etc.) et plus encore la musique (Couperin, Bach, Haydn, etc.), notamment le jazz, de Erroll Garner, Monk, Coltrane à Keith Jarrett et, tout autant, la littérature, de Bashô et Ronsard à Apollinaire et Dominique Fourcade.

Laurent Fourcaut délaisse les figures, autant la métaphore que la paronomase — on relève seulement « les marées les marais » — devenus signes d’une poésie "classique" . Il préfère vanter sans fard ce qu'il apprécie ou fustiger avec humour ce qu'il rejette ; on verra ainsi P. Claudel qualifié de « grand poète comique » et un sonnet, sous le titre Autre Genèse, reconstruire l'épisode biblique fondateur en l'intégrant dans une idéologie : dans quel but cacher l'intimité d'Adam et Ève avec une feuille de vigne ? « la sauvagerie tétanisée disparaît /il fallut confesser toute poussée de rut ». Cet humour à propos de qui est considéré comme "grand écrivain" ou d'une origine des religions s'accorde avec le projet de Laurent Fourcaut de rejet de ce qui connote pour lui la classe dominante. Il explicite son propos dans une postface :

Tout le travail du concentré de poème qu'est le sonnet consiste (...) à ouvrir un accès au [« divin et inhumain monde réel »] dans le champ des formes de la langue et de la culture, en tant que ces formes n'échappent aucunement aux idéologies mortelles qui sous-tendent l'apocalypse en cours.

Les deux premiers sonnets, séparés par un lieu et une date (Lozère, juin 2019) résument elliptiquement son projet. Le premier par son titre, Ô saisons, évoque le Rimbaud des Illuminations, soit du bouleversement dans la langue du poème. Le premier hémistiche, « Il pleut le monde coule », introduit les deux éléments opposés dans la plus grande partie des sonnets, la nature-la ville. De nombreux poèmes commencent d’ailleurs par un état de la météo, comme « Il pleut bien ça nettoie l'urine des clébards » (p. 150). Le second sonnet porte un titre éloquent, In deserto — rappelant le vox clamantis in deserto de Jean-Baptiste répondant aux Juifs qui voulaient savoir s'il était le Christ. Le premier vers explicite à quoi renvoie « le monde coule » qui précède : « Chouettes temps nouveaux tout devient marchandise », et le refuge dans « des lieux désertiques » comme la Lozère s’oppose ensuite au règne des marchands.

Les multiples aspects du « mirage absolu de l’avoir » sont fustigés sans répit. Aujourd’hui, les hommes vivent « un temps d’indépassable vulgarité » dans un monde « gangrené jusqu’à l’os par la par/touze capitaliste », « saigné à blanc par l’économie libérale », par « l’agriculture industrielle ». Ce monde est gouverné par des médiocres qui rendent responsables du mal être ceux qui en sont les victimes, les migrants. Longue litanie de tout ce qui transforme les rapports sociaux, aboutit à une « société jetable », détruit les relations les plus simples. Devant « un besoin éperdu de sens le monde lisse/n’en a cure » et impose « le prêt-à-porter de la pensée du goût ». Ce qui est sous-jacent dans ce réquisitoire, c’est la certitude que cependant, dans ce monde, les « merveilles » n’ont pas disparu. Il faut refuser « la turbine à profit », l’absurdité de l’accumulation des biens. Condamner sans appel « la mondialisation imbécile », la destruction des lieux de vie, « atroces mégapoles » où « la nature a carrément disparu / ça a quelque chose de macabre ». Regarder autour de soi les choses de la nature — celles qui restent —, la beauté des femmes, de la musique, de la littérature, de la peinture, de tout ce qui échappe et doit toujours échapper aux marchands du temple. Il y a quelque nostalgie à se souvenir d’un autre temps, rapporté par un « on », un « on » narrateur qui sait se moquer de lui-même, « on s’offre soir venu à défaut de compagne / la ponte d’un sonnet de soi-même bourreau ». Le « on » ne disparaît que dans la note (« Ce matin du 27 mars 2020, ma mère… ») qui accompagne le dernier sonnet, Mère, hommage à la disparue.

Cette fin lyrique incite à relire l’ensemble et le lecteur comprend combien Laurent Fourcaut enrage de savoir que trop peu de ses contemporains n’acceptent pas ce monde de « poussière et de suie » ». Poésie « engagée » ? Oui, si l’on entend par là que le réel est « source et aliment du poème ».

Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel, "Concentrés de sonnet"

Éditions Tarabuste, collection DOUTE B.A.T., 2024. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 25 mars 2024.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, un morceau de ciel : recension ; sonnet | ![]() Facebook |

Facebook |

22/03/2024

Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel : recension

Les sonnets sont précédés de l'extrait d’une lettre de Baudelaire qui contient le titre, Un morceau de ciel, et rappelle deux caractères essentiels du sonnet : d'abord, « Parce que la forme est contraignante, l’idée jaillit plus intense » ; ensuite, ce genre s’adapte à tout, « la bouffonnerie, la galanterie, la passion, la rêverie, la méditation philosophique ». C'est là mettre en relief la plasticité du sonnet pour ses thèmes, largement exploitée depuis, alors que la forme a peu évolué. Les 169 sonnets de Laurent Fourcaut sont de type marotique (ABABx2 CCDEED) en alexandrins rimés ou en 12-syllabes, sans ponctuation ; c'est dans ce cadre que la forme est travaillée.

La plasticité du sonnet est travaillée par Laurent Fourcaut dans sa forme. Il touche au vers en refusant son autonomie, en brisant son cadre, le(s) mot(s) à la rime pouvant être coupé(s) (« l'ignorance éhon/tée », v. 8/9, « le corps féminin aux multiples avata/rs », v. 7/8, etc.) ou le vers 14 prolongé pour compléter un mot ou une phrase (« le récit de Théra/mène », « peu s'en faut qu'on perde/le goût du pain ») et, dans un cas, pour commenter une assertion (« les ordes fadaises/indispensables à la survie des puissants » / soi-disant). La forme est revisitée d'autres manières, en reprenant des "licences poétiques" plus ou moins archaïques (« encor », « ores »), en introduisant une morphologie ancienne (« emmi » pour parmi, « cil » pour celui), en détournant des graphies disparues (« festes » pour rimer avec « restes »), en transformant l'orthographe pour avoir 12 syllabes (« des câbles électrics », p. 89, « certe elle », p. 174) ou une rime (« chimerics/chics », p. 114) ou en adoptant un faux parler paysan (cf. Molière), « aussi vrai que je m'appelons Albin », pour éviter l'élision avec « appelle Albin » et en rimant pour l'œil (« les gaz/raz-de-marée »). Le jeu de la forme ne se veut pas discret et touche fortement le vocabulaire. Sans être du tout depuis longtemps exclus des poèmes, les mots de registres considérés familier ou argotique ne sont que rarement reçus dans une forme traditionnelle comme le sonnet. Ici, ils pullulent de « prout », « zigouiller », « grave » à « pute » ou « baise », et ajoutons les expressions telles « on se les gèle » — comme l'écrit Laurent Fourcaut « aussi faut-il au vers s'injecter de la prose ».

Il est une autre voie pour faire que la forme se plie au projet de l'auteur : introduire des éléments venus de la littérature, du cinéma, etc., fragments du réel qui transforment le contexte. Cela commence avec les titres des sonnets, Reflets dans un œil d'or (Carson Mc Cullers), comme Bande à part (Godard), La forme d'une ville, etc. (Gracq, repris par Roubaud), Mots et choses (Foucault), Une charogne (Baudelaire), etc., et se poursuit dans les sonnets eux-mêmes avec les emprunts exacts (« le dur désir de durer », Éluard ; « la nature est un temple », Baudelaire ; « dans l’Orient désert », Racine), plus ou moins transformés (« le son du cor au fond des derniers bois » (Vigny), « un petit pan de ciel jaune », (Proust), ou encore « la forme d'une ville (...) tourne en eau de boudin ». Le dehors entre aussi avec des noms d'horizons variés. L'antiquité a sa place (Jupin, Hercule, Homère, les Euménides, etc.) comme la peinture (Manet, David, etc.) et plus encore la musique (Couperin, Bach, Haydn, etc.), notamment le jazz, de Erroll Garner, Monk, Coltrane à Keith Jarrett et, tout autant, la littérature, de Bashô et Ronsard à Apollinaire et Dominique Fourcade.

Laurent Fourcaut délaisse les figures, autant la métaphore que la paronomase — on relève seulement « les marées les marais » — devenus signes d’une poésie "classique" . Il préfère vanter sans fard ce qu'il apprécie ou fustiger avec humour ce qu'il rejette ; on verra ainsi P. Claudel qualifié de « grand poète comique » et un sonnet, sous le titre Autre Genèse, reconstruire l'épisode biblique fondateur en l'intégrant dans une idéologie : dans quel but cacher l'intimité d'Adam et Ève avec une feuille de vigne ? « la sauvagerie tétanisée disparaît /il fallut confesser toute poussée de rut ». Cet humour à propos de qui est considéré comme "grand écrivain" ou d'une origine des religions s'accorde avec le projet de Laurent Fourcaut de rejet de ce qui connote pour lui la classe dominante. Il explicite son propos dans une postface :

Tout le travail du concentré de poème qu'est le sonnet consiste (...) à ouvrir un accès au [« divin et inhumain monde réel »] dans le champ des formes de la langue et de la culture, en tant que ces formes n'échappent aucunement aux idéologies mortelles qui sous-tendent l'apocalypse en cours.

Les deux premiers sonnets, séparés par un lieu et une date (Lozère, juin 2019) résument elliptiquement son projet. Le premier par son titre, Ô saisons, évoque le Rimbaud des Illuminations, soit du bouleversement dans la langue du poème. Le premier hémistiche, « Il pleut le monde coule », introduit les deux éléments opposés dans la plus grande partie des sonnets, la nature-la ville. De nombreux poèmes commencent d’ailleurs par un état de la météo, comme « Il pleut bien ça nettoie l'urine des clébards » (p. 150). Le second sonnet porte un titre éloquent, In deserto — rappelant le vox clamantis in deserto de Jean-Baptiste répondant aux Juifs qui voulaient savoir s'il était le Christ. Le premier vers explicite à quoi renvoie « le monde coule » qui précède : « Chouettes temps nouveaux tout devient marchandise », et le refuge dans « des lieux désertiques » comme la Lozère s’oppose ensuite au règne des marchands.

Les multiples aspects du « mirage absolu de l’avoir » sont fustigés sans répit. Aujourd’hui, les hommes vivent « un temps d’indépassable vulgarité » dans un monde « gangrené jusqu’à l’os par la par/touze capitaliste », « saigné à blanc par l’économie libérale », par « l’agriculture industrielle ». Ce monde est gouverné par des médiocres qui rendent responsables du mal être ceux qui en sont les victimes, les migrants. Longue litanie de tout ce qui transforme les rapports sociaux, aboutit à une « société jetable », détruit les relations les plus simples. Devant « un besoin éperdu de sens le monde lisse/n’en a cure » et impose « le prêt-à-porter de la pensée du goût ». Ce qui est sous-jacent dans ce réquisitoire, c’est la certitude que cependant, dans ce monde, les « merveilles » n’ont pas disparu. Il faut refuser « la turbine à profit », l’absurdité de l’accumulation des biens. Condamner sans appel « la mondialisation imbécile », la destruction des lieux de vie, « atroces mégapoles » où « la nature a carrément disparu / ça a quelque chose de macabre ». Regarder autour de soi les choses de la nature — celles qui restent —, la beauté des femmes, de la musique, de la littérature, de la peinture, de tout ce qui échappe et doit toujours échapper aux marchands du temple. Il y a quelque nostalgie à se souvenir d’un autre temps, rapporté par un « on », un « on » narrateur qui sait se moquer de lui-même, « on s’offre soir venu à défaut de compagne / la ponte d’un sonnet de soi-même bourreau ». Le « on » ne disparaît que dans la note (« Ce matin du 27 mars 2020, ma mère… ») qui accompagne le dernier sonnet, Mère, hommage à la disparue.

Cette fin lyrique incite à relire l’ensemble et le lecteur comprend combien Laurent Fourcaut enrage de savoir que trop peu de ses contemporains n’acceptent pas ce monde de « poussière et de suie » ». Poésie « engagée » ? Oui, si l’on entend par là que le réel est « source et aliment du poème ».Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel, Tarabuste, collection Doute B.A.T., 2024, 192 p., 16 €.Cette recension a été publiée par Sitaudis le 25 février 2024..

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, un morceau de ciel : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

14/02/2024

Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel

Chute libre

Petite pluie molle et morne presque marron

L’air dans les rues du bled c’est pas gai la province

le seul bistro du coin il faudrait qu’on fût rond

pour lui trouver du charme éviter que ça grince

il s’en faut de très peu qu’on ne se sente prompt

à s’abolir dans le port — est-ce qu’on en pince

pour l’eau froide et le noir néant qui corrom

pent jusques aux os de fond en comble vous rincent ?

Les lumières du bar se reflètent dehors

s’incrustent sur la nuit en occultant le port

ainsi face au réel un cordon sanitaire

est tendu par l’humanité pusillani

me or le réel fair retour façon tsunami

voilà ce que c’est que d’avoir pas su se taire

Laurend Fourcaut, Un morceau de ciel, Tarabuste,

2024, p. 141.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, un morceau de ciel, tristesse, réalisme | ![]() Facebook |

Facebook |

13/02/2024

Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel

À la fontaine

Un temps mou presque tiède c’est débilitant

fin novembre la pluie n’a pas de caractère

paraît sale lépreuse pas la pluie des Gitans

qui les suit sur les vieilles routes de la terre

Belle lurette qu’on a passé la mi-temps

on se retrouve de plus en plus solitaire

dans les rues livrées à la nuit sans excitant

que le pouls qui se bat contre les délétères

effondrements mondiaux sous le poids de l’argent

dans tous les coups d’Etat trace de ses agents

le triste globe en est devenu invivable

les signes sont partout qui vous crèvent les yeux

même Œdipe a trouvé pire que ses aïeux

le tout anesthésié par le pouvoir des fables

Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel, Tarabuste,

2024, p.105.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, fontaine, coup d'etat | ![]() Facebook |

Facebook |

11/02/2024

Laurent Fourcaut, Une morceau de ciel

Lundi place Gambetta

Elle a teint ses cheveux d’une laide couleur

couleur de cuivre rouge il a la chevelure

d’un blanc grisâtre tant pis on se farcit leur

conciliabule entre des milliards — qu’en conclure ?

que silence est une extase qu’aucun dealer

ne fourgue à quiconque il le faut sous son galure

comme jalousement comme ultime valeur

archaïque bientôt à l’instar du silure

Les autres toujours plus nombreux polluent l’air

le monde vous a une minois patibulair

e « en avril je fais l’ouverture de la pêche »

fait le loufiat comme si tout continuait

pourquoi pas aller aux champignons ? y’a pas mèche

autant vaudrait croire encore au père Noë

l

Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel, Tarabuste,

2024, p. 117.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, un morceau dded ceil, teinture, médiocrité | ![]() Facebook |

Facebook |

10/02/2024

Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel

Le mort saisit le vif

La vie est impersonnelle elle va de vous

dans les choses le vent elle s’est imprimée

sur la gravure d’après Raphaël envou

tante est partie ailleurs jamais éliminée

lie le haut et le bas même aucun garde-fou

l’empêche d’investir la mort réanimée

Vous allez disparaître sans qu’un jet de fou

dre le signale au monde indifférent – grimée

en rituel social en décès votre mort

vous sera confisquée alors que vous vous dor

mirez enfin au sein de la pure nature

affranchi de la folie qui lance les vifs

dans la fuite en avant générale que bif

fe le divin trépas souveraine rature

Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel,

Tarabuste, 2024, p. 36.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, un morceau de ciel, nature, le mort saisit le vif | ![]() Facebook |

Facebook |

19/03/2021

Laurent Fourcaut, Dedans dehors

Des villes et des champs

La violence on la sent jusque dans l’air des rues

chaque pouce de l’espace est sous la pression

du forcing de la marchandise vile et brute

en ville le vivant souffre d’inanition

le printemps à contre-courant posse sa crue

l’ai puant pourri lui présente l’addition

fazut respirer un bon coup l’air de la rue

pour s’envoyer du bon côté la perdition

et même plutôt le parfum de l’aubépine

blanche il n’est pas possible que mieux on s’avine

entre cambrousse et mer au gré des chemins creux

certes c’est désolé il faut se faire buse

et renard sinon rapidement le cœur s’use

à soutenir le vent farouche et ténébreux

Laurent Fourcaut, Dedans dehors, éditions Tarabuste,

2021, p. 92.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, dedans dehors, villes et champs, violence, parfum | ![]() Facebook |

Facebook |

13/09/2019

Laurent Fourcaut, Or le réel est là...

La mer semée de bouées jusques à l’horizon

c’est Grandcamp port romain comme son nom l’indique

on le trouve pas dieu merci sur Amazon

c’est au bout de la terre un demi-dieu sadique

fit breveter la lame à couper le gazon

marin depuis ici jusqu’à l’orient indique

l’eau se confond au ciel entrons en oraison

priant que vienne enfin le moment fatidique

où le haut et l’envers se conjoignent en bas

le ciel est somptueux châle bleu sur la chose

dont les trous flous donnent sur le rien caramba

de la même façon les mots du sonnet causent

vire le bleu au noir d’un monde indifférent

comment sur ce décor ne pas finir errant

Laurent Fourcaut, Or le réel est là..., Le Merle

moqueur, 2017, p. 62.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, or le réel est là..., sonnet, mer | ![]() Facebook |

Facebook |

26/02/2017

Laurent Fourcaut, Arrière-saison

Laurent Fourcaut, responsable de la très belle revue annuelle Place de la Sorbonne, éditeur de Giono, fin connaisseur de la littérature contemporaine, est aussi poète. Arrière-saison rassemble 34 sonnets et 4 dizains ; une bonne partie est consacrée à la vie quotidienne, avec un regard critique sur ce qui se passe dans la société, dénonçant quand il y a à dénoncer ce qui détruit la vie de uns et des autres, notamment « la finance flasque / qui contamine tout jusqu’à putréfaction » — ou pour le dire autrement : « le Capital nous pourrit la vie ». Avec la même verve, Laurent Fourcaut, dans un dizain titré "Prière", associe religion et sexualité, commençant par détourner des notions toujours vivantes pour les chrétiens, « Un feu d’enfer efface les péchés / aussi est-on tous les soirs près de l’âtre / de quoi ressusciter un vit branché ». Le dizain, construit avec des mots liés au feu — donc pour tous à la passion — s’achève ironiquement, après une jeu des sons, sur ce qui illustre la mièvrerie amoureuse : « incandescent dessin carte du Tendre ».

L’ironie est sans doute un des caractères de ces poèmes, manière de se mettre à distance d’un monde bien peu satisfaisant. Décrivant un tableau de Pieter Brueghel l’Ancien, Chasseurs dans la neige, Laurent Fourcaut semble un moment céder au lyrisme, mais notant que l’eau « fait comme un miroir / qui dédouble le monde », il ajoute dans le dernier vers : « multipliant du coup les espaces où choir ». Chute du sonnet pour éloigner toute sentimentalité — mais auparavant il avait rompu l’ordre de la description en changeant brusquement de niveau de langue : « le froid nique leur [des chasseurs] flair ».

Ces décalages sont constants et efficaces. On notera certains titres qui, d’emblée, questionnent la tentation que l’on pourrait avoir de lire sérieusement un sonnet ; ainsi "De l’art et du cochon", "À poil !", "Sœur âne" — ou "Rosbifs" (dizain à propos d’Anglais). L’emploi d’un subjonctif (« on voudrait qu’il fût ») est immédiatement suivi de formes lexicales familières : « Une belle instit blonde au beau cul ». Un éloge de Glenn Gould est titré "La totale", et même si d’autres sonnets évoquent Watteau, Van Loo ou l’abbaye du Thoronet, la majorité des poèmes abordent plutôt des sujets liés à des plaisirs plus terrestres : boire de la bière, regarder les jolies femmes.

On sait bien que la mélancolie n’est pas toujours loin de l’ironie et ici est dite avec simplicité la difficulté, souvent, de vivre. Le second sonnet emprunte son titre à Baudelaire, "Enivrez-vous", et en propose une variation, comme on parle de variation musicale : « qu’est-ce qui s’interpose entre le triste moi / et la jouissance du réel ». Le réel, toujours à rechercher, toujours fuyant ? « pas une once de réel dans l’atroce info / générale », il faudrait ouvrir « une fenêtre / sur un peu de réel » et non pas parler. Des dates ponctuent l’ensemble, et le dernier poème est titré "13 novembre" : cette fois, « On prend un affreux coup de réel dans la face » avec la mort, et cette fois, « Faut du silence sinon rien qui soit du sens ».

Laurent Fourcaut, dans cette Arrière-saison comme dans ses précédents recueils, garde une forme fixe, le sonnet en alexandrins ; il choisit, presque toujours, un modèle du xvie siècle, comme pour le dizain la forme en décasyllabes de Maurice Scève pour Délie. Cela n’empêche pas quelques accommodements : l’amateur trouvera souvent des rimes riches (trois sons en commun), mais aussi — rarement — des assonances, dans les dizains (monstres / honte / remonte) et dans les sonnets (mornes / menottes). Cela n’empêche pas non plus de jouer avec ce qui est réputé classique, en introduisant par exemple un vocabulaire qui est à l’encontre du convenu (chouia, impec, kiffer, locdu, etc.) ou couper un mot pour obtenir une rime (perpendiculaire / ment ; obéissanc / e). Les choix sont d’ailleurs définis clairement dans un "Art poétique" liminaire ; retenir le sonnet, soit, mais sans être esclave du dispositif : on en fait ce que l’on veut en faire (voir hier Queneau, aujourd’hui Roubaud) et, pour Laurent Fourcaut, il « écrit donc des vers lubriques et pervers / pour se frotter au réel par l’intermédiaire / d’une langue trouée érotisée ».

Laurent Fourcaut, Arrière-saison, Le Miel de l’Ours, 2016, 44 p.

Cette note a été publiée par Sitaudis le 10 février 2017.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, arrière saison | ![]() Facebook |

Facebook |

03/02/2017

Laurent Fourcaut, Arrière saison

Pas d’histoire

À toute force il faut narrer sinon on crève

le sens est à ce prix quel ennui ! le mouvant

cours des êtres des choses pris dans ce carcan

dépérit. On raconte tant de trucs sur Ève

comment la jouerez-vous ailleurs qu’en la vie brève ?

Sanglante fin d’été de ce sang qu’écrivant

on tire sans arrêt du petit pélican,

il hante le regard lutte contre le rêve.

Ne me parlez pas d’histoire je n’en veux point

je veux l’effondrement dans la meule de foin

l’abrupte samba des corps danse imperceptible

à qui danse le goût qu’on prend au doux comptoir

où le temps se la coule sans faire d’histoir

e où l’on existerait enfin hors de la Bible.

Laurent Fourcaut, Arrière saison, Le Miel de l’Ours, 2016, p. 9.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, arrière saison, histoire, narration, vie brève, été, temps | ![]() Facebook |

Facebook |